2014/7/16公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。

高圧ガス移動上の注意事項

高圧ガス移動基準抜粋

溶接または熱切断用アセチレン・液化石油ガス、酸素用

毎年実施している高圧ガス運搬車両の路上検査や、一般に行われている路上取締りでは、高圧ガス容器を安全に運搬するための高圧ガス移動基準が守られていない車両が見受けられます。高圧ガスを移動する際には高圧ガス保安法、ならびに関係法令を遵守され、高圧ガスによる災害を防止に努められるようお願いいたします。

高圧ガス保安法に違反した場合、交通違反などとは異なり刑事事件として扱われ、また、30万円以下の罰金が、違反者だけでなく法人の代侮メ若しくは法人、個人にも科され、トータルで100万円を超える場合もあります。

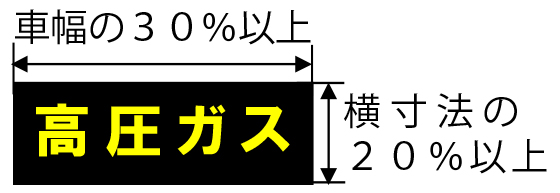

警戒標

- 車両の前方及び後方から見やすい位置に設置。

- 黒字に黄色(蛍光)文字で、「高圧ガス」が基本。

※毒性ガス以外のガスで内容積20リットル以下、合計40リットル以下の移動は除く。

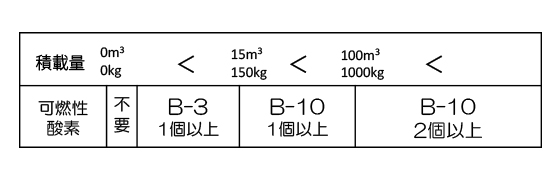

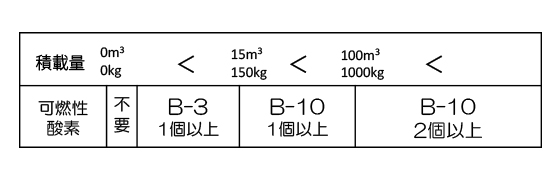

消火器

ガスの種類、積載量に応じて携行する消火器が異なる。

消火器は、

- 速やかに使用できる場所に設置してください。

- 月1回以上点検し、正常な状態を維持してください。

-

有効使用期限内のものであっても、

①容器外面に腐食がある

②ピンがない

③ピンを抜く国「ではないもの

④ピンとグランド部のシールがないか切れているものは、改善してください。

※内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動は不要。

| 自動車用 粉末 4型 |

|---|

|

| 自動車用 粉末 10型 |

|---|

|

| 緊急防災工具 |

|---|

|

携行書面

-

可燃性ガス、酸素、毒性ガスは、積載しているガスの名称、性状、及び

災害防止のために必要な注意事項を記載したイエローカードを携行する。

※緊急連絡先も必ず記入してください。

※内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動は不要。

- 可燃・酸素300m3(3t)、毒性ガス100m3(1t)以上、または、

特殊高圧ガスを運搬する時は、下記の書類も必要。

- 緊急通報体制図、防災事業所一覧普A移動監視者証又は高圧ガス製造責任者免状

(冷凍除く)、地域防災協議会会員証(写し)又は、垂オ合わせ書(写し)

イエローカード記入例

防災資機材

可燃性ガス・酸素は下記の緊急防災工具を携行してください。

- 赤旗

- 赤色合図灯または懐中電灯・電池

- メガホン

- ロープ(長さ15m以上×2本以上)

- 漏洩検知液・石鹸水

- 車輪止め(2個以上)

- 容器バルブ開閉

- ハンドル

- 容器バルブグランドスパナ又はモンキレンチ

- 革手袋

※内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動は不要。

積載方法

- 圧縮ガスの充てん容器は、原則として横積み。

-

アセチレン容器 ※1及び液化ガス充てん容器 ※2 は、立積み、又は斜め積み。

※1内容物の多孔質物が珪酸カルシウムであるものを除く。

※2立積み斜め積み国「を有していない、又は液化塩素、液化炭酸ガスが主成分の継ぎ目なし容器を除く。

- 可燃性ガスと酸素容器のバルブは向かい合わないようにする。

- 混積禁止

①塩素とアセチレン、アンモニア、水素

②高圧ガスと危険物

例)酸素、アセチレンとガャ潟刀A灯油、軽油

-

容器は、ロープ等で車両としっかり固定する。

※ロープ固定しない場合、下記の条件をすべてを満たす。

①車両の側板の高さが容器の2/3以上

②木枠、角材等を使用して確実に固定

③容器後面と車両後面が30cm以上離してある場合

※30cm離していない場合、下記の条件を満たすこと。

①SSバンパを設けた場合

②容器後面と車両後部の側版との間に10cm以上の緩衝材

(LGCパッド、自動車タイヤ、毛布、フェルト、シート等)を挟んである場合

- 容器は40℃以下に保つこと。

-

プロテクターのない容器にはキャップを施すこと。

※圧力調整器は、容器から外して搭載する。

移動・駐車時

- 移動するときは、繁華街又は人ごみを避ける。

- 食事その他やむを得ない場合を除き、車両を離れない。

(内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動を除く)

- 駐車する場合は、学校、病院等の密集地を避け、かつ交通量が少ない安全な場所を選ぶ。

- 長時間、車両に高圧ガス容器を積載しない。

(駐車時間が2時間を超える場合には、貯蔵関係の法令規定に抵触)

- 移動中、容器等が危険な状態になった場合又は高圧ガス容器等に係る事故場合に措置を講じる。

(例:荷送人への連絡、高圧ガス取扱者への応援、災害発生、拡大防止のための措置)

※法的義務はありませんが、ワンボックスやワゴン車で容器を運搬する場合は、ガスが漏れても滞留しないよう窓を開けておくなど、換気措置を施してください。

注)高圧ガス保安法では、以上の移動基準が定められていますが、都道府県によっては、別途、運送基準を定めているところがあります。その基準にも従ってください。